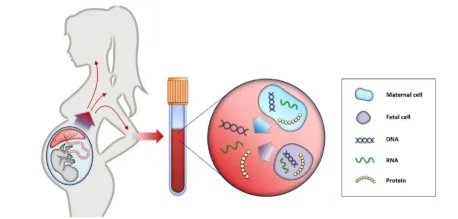

“无创DNA产前检测”,俗称“无创”,是指通过扩增孕妇血中胎儿游离DNA片段,采用高通量测序技术,通过生物信息学分析,来判断胎儿是否存在染色体异常的方法。这种方法具有无创、快速、准确的特点。

随着医学技术的进步和经济水平的提高,无创DNA几乎成为育龄家庭中熟悉的名词,逐渐成为孕期保健中筛查21-三体、18-三体、13-三体综合征胎儿的常用手段。

但我们常会面临一些困惑和疑问:

无创和无创Plus,有啥区别?

无创结果低风险,说明宝宝就是健康的吗?

无创结果高风险,宝宝是不是就不能要了?

无创可以筛查所有的疾病吗,能查多少呢?

一、接下来带大家系统了解下

无创DNA,即无创产前DNA检测,简单说就是抽孕妈妈的血,来评估胎儿染色体是否异常。

关键词划重点!!!

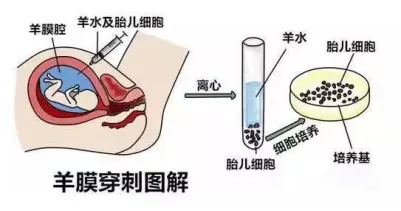

无创——对应有创产前诊断,比如羊膜腔穿刺、羊膜腔穿刺、绒毛穿刺和脐血穿刺

DNA——主要指“与胎儿有关的遗传物质”

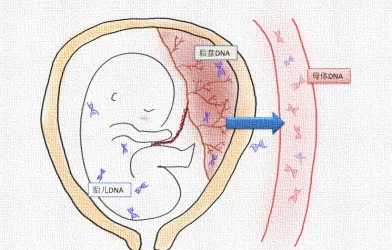

那么问题来了:为什么是“与胎儿有关的”,而不是“胎儿的”遗传物质呢?因为无创DNA,检查的是妈妈血浆中来自胎盘的破碎DNA片段。对,来自胎盘,你没看错。

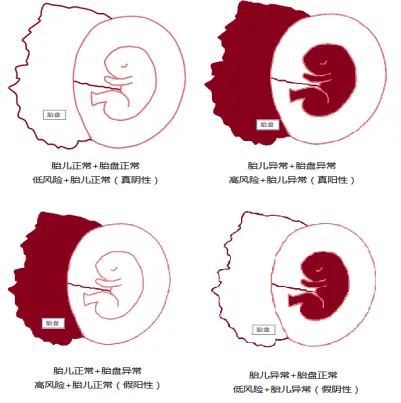

胎儿和胎盘来自同一个受精卵,在大多数情况下遗传物质是完全一样的,这也就是为什么胎盘可以作为宝宝的“发言人”,代表胎儿的情况。可是,在少数情况下,来自胎盘的DNA≠胎儿的DNA。因此,无创DNA的结果和胎儿的真实情况可能存在差异。

常见的情况如下:

无创DNA的假阳性和假阴性,大部分都是由于“代言人”胎盘和“本尊”胎儿的差异导致的。这也说明了无创DNA其实只是一种“筛查”手段,并不能诊断。如果要进一步确诊,需要做有创产前诊断,也就是羊膜腔穿刺或者脐血穿刺。

相信谈到这里,大家可能就能明白,为什么无创 DNA不能够“一锤定音”了。

二、无创和无创Plus有什么区别?

为了区分,我们就称为“基础版”和“Plus版”吧。

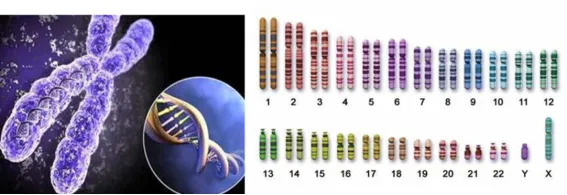

无创基础版,就是查21/18/13三体异常;

无创Plus版,是在21/18/13三体异常的基础上,增加了其他标准型染色体数目异常和常见致病性微缺失微重复综合征的筛查。

三、无创结果风险低,说明宝宝是健康的吗?

答案是:不能根据“无创DNA低风险”给出“宝宝健康”的结论。

第一:无创DNA主要排查染色体数目异常。即使染色体数目正常,也不能排除微缺失微重复、单基因病、多基因病以及线粒体疾病的可能性,而这些疾病有时候是非常严重甚至致命的;

第二:有些结构异常并不是由明确的遗传物质异常引起的,比如一部分开放性神经管畸形(无脑儿、脊柱裂)、宫内感染所致的畸形等等,必须通过孕期系统超声仔细排查;

第三:有一些疾病,可以在胎儿期毫无表现,而在出生后甚至成年后才发病,比如大部分遗传代谢性疾病或单基因疾病(苯丙酮尿症PKU、假肥大性肌营养不良DMD等)等,这些疾病结合无创DNA和详细的超声检查也难以在产前被发现。

所以准确的说法是,无创DNA低风险,宝宝出现21/18/13三体的风险很小,尤其是21三体综合征;而18和13三体综合征,结合无创DNA和详细的超声检查,漏诊的概率也很小。

若无创结果为低风险,仍要重视超声检查,若发现了胎儿结构异常或发育异常,此时医生可能会根据具体情况,建议孕妈妈们做羊水/脐带血穿刺。

四、无创结果高风险,宝宝是不是就不能要了?

不是!不是!不是!——再次强调:无创DNA存在假阳性!

因此无创DNA高风险之后,必须做产前诊断明确诊断,不然有可能误伤了健康的宝宝!

别晕,简单来说,为了不漏掉真正的唐氏宝宝,可能会把一些正常的宝宝也扣上“嫌疑的帽子”。

因此必须通过诊断性的检查(羊水/脐带血穿刺)找到真正的唐氏宝宝,也为被误判的宝宝“正名”。

五、无创DNA可以筛查所有的疾病吗,能查多少呢?

这是科学家正在努力的目标,可惜现在尚未达成,所以答案是:不能

染色体数目异常——能。可惜检出率高的只有21/18/13三体异常(也就是这三对染色体多了一条,数目从2变3了),能够达到97%以上,其中以21-三体的检出率最高,可以达到99.9%。至于其他的染色体,就远远没那么高了。

染色体结构异常或多倍体——不能。在染色体的平衡结构(易位,倒位)异常,多倍体时,每一条染色体的DNA片段的是成比例的,因此,通过无创DNA检测技术不能发现这类异常。

微缺失微重复综合征——无创Plus可以筛查,但是准确性同样并不理想,存在比较多的假阳性。

单基因病——正在努力中,部分疾病可以做,但是国内还未在临床开展。

多基因病——不能。

总而言之,从技术上来说,作为产前筛查,无创DNA的表现非常非常出色,相比传统的唐氏筛查,它有着极高的检出率。

但不应该把它当做“一锤定音”的诊断工具,无创DNA低风险也需要严密监测,高风险时也应该进行确诊检查。希望此文可以帮助各位孕妈妈在无创DNA检测前和检测后,能够对自己做的这项检查及结果多一些了解,少一些困惑和焦虑,多点安心。

免责声明:本文仅做健康科普,不用于任何商业广告目的,且不提供诊疗建议。如有相关疾病,请及时于正规医院就诊,谨遵医嘱。其中部分图片来自于网络,版权归原作者所有,如侵犯您的权益请及时告知我们,我们将尽快删除。

供稿:医学遗传科 袁嫣 编辑:宣传办

一审:张文茂、祝群 二审:刘艳平 三审:涂剑

栏目:妇幼健康科普